Al salir de Jaén comienza un valle que no termina hasta la vega de Granada. Al principio es árido, presenta unas montañas desnudas, secas, que espejean ardientemente con una reverberación blanquecina. No hay más huella de vegetación que algunas matas de hinojo desprovistas de color. Pero de pronto, el valle se estrecha y se ahonda; empiezan los arroyos, la vegetación se hace más abundante y reaparece la frescura y la sombra. El río de Jaén serpea por el fondo del valle, y allí, entre piedras y rocas que obstaculizan su curso y le obligan a desviarse, corre velozmente. Luego se ensancha el valle y aquí advierto una laguna en mis recuerdos de una longitud de varias leguas. El calor, el tiempo tormentoso por que atravesamos y la atmósfera sofocante, me obligaron a dormirme. Al despertarme era noche cerrada; un viento terrible levantaba remolinos de polvo; una especie de viento que debía de ser próximo pariente del siroco de África. No sé cómo no nos asfixiamos. En medio de aquella niebla polvorienta, las formas de los objetos se alteraban; el cielo, tan espléndido habitualmente en las noches de verano, parecía el techo de un horno. No se distinguía nada a dos pasos de distancia; entramos en Granada a eso de las dos, de la madrugada y paramos en la Fonda del Comercio, con pretensiones de hotel a la francesa, en la que en las camas no tenían sábanas y donde nos fue preciso tumbarnos vestidos sobre los catres. Pero todos esos inconvenientes no nos preocupaban ni poco ni mucho. ¡Estábamos en Granada! ¡No tardaríamos más que algunas horas en ver la Alhambra y el Generalife!

Nuestra primera preocupación fue averiguar, por medio del criado que tomamos a nuestro servicio, dónde podíamos alojarnos. Esto es: encontrar una casa particular donde se admitiesen huéspedes, puesto que, deseando permanecer en Granada algún tiempo, la estancia en la Fonda del Comercio no nos seducía de ninguna manera.

Este criado era francés, de Formentieres, en Brie, y se llamaba Luis. Había desertado en tiempo de la invasión napoleónica, y hacía veinte años que vivía en Granada. Era la figura más grotesca que pueda imaginarse: una estatura, de cinco pies y ocho pulgadas, contrastando con una cabeza pequeñita, que parecía un puño arrugado como una manzana vieja. Privado de toda comunicación con Francia, hablaba en jerga briarda, como pudiera hacerlo un Jeannot de ópera cómica que recitase constantemente frases de M. Etienne. A pesar de llevar tanto tiempo en España, su dura mollera habíase negado a admitir la carga de un nuevo idioma y no sabía del español más que algunas frases indispensables. De España no tenía otra cosa que las alpargatas y el sombrero de ala ancha. Estas confesiones, que, se había obligado a hacer, le exasperaban, vengándose, de todo con los naturales del país que encontraba a su paso, llenándolos de injurias. Claro está que esto lo hacía en su dialecto, pues el señor Luis temía mucho a los golpes y cuidaba de su piel como si, efectivamente, valiera algo. Luis nos condujo a una casa muy decente en la calle de Parragas, próxima a la plaza de San Antón, a dos pasos, de la Carrera del Darro.

La dueña de aquella casa de huéspedes había vivido mucho tiempo en Marsella y hablaba francés, razón que hubo de decidirnos, pues, nuestro vocabulario español era muy limitado. Nos instalaron en una habitación del piso bajo, enjabelgada, sin más adorno que una roseta de colores en el techo. Pero esta habitación daba a un patio circundado de columnas de mármol blanco coronadas de capiteles morunos, que, seguramente, eran vestigios de algún palacio árabe. En medio del patio había un estanquillo con su surtidor. En lo alto se hallaba un toldo que esta vez consistía en una gran estera de esparto, que los rayos, del sol traspasaban sembrando de estrellas luminosas el suelo de guijarros. En aquel patio comíamos, leíamos y vivíamos. A nuestra estancia no subíamos más que para aseamos y dormir. Sin el patio, disolución arquitectónica, que recuerda el antiguo cavaedium romano, las casas de Andalucía serían inhabitables.

Granada se halla edificada sobre tres colinas al extremo de una vega: Torres Bermejas, así llamadas por su color originario como su nombre del romano y quizás del fenicio, ocupa la primera y más baja de estas alturas. La segunda se halla ocupada por la Alhambra, que es una verdadera ciudad, con sus torres cuadradas, unidas por grandes murallas y otras, construcciones que encierran en la parte baja de esta colina —la más alta de las tres—, jardines, bosques, plazoletas y edificios; el Albaicín está situado en el tercer monte, que se halla separado de los otros por la sima de un profundo barranco lleno de vegetación; cactus, tueros, granados, adelfos y matas floridas se ocultan en su fondo por el cual corre el Darro con la rapidez de un torrente de los Alpes. El Darro, que arrastra en sus aguas arenas de oro, atraviesa la ciudad, unas veces a cielo descubierto, otras bajo verdaderas bóvedas que reciben el nombre de puentes. El río se dirige hacia la vega a poca distancia del paseo, para unirse con: el Genil, que es más modesto, puesto que sólo se contenta con llevar plata, en sus aguas. El Darro perjudica mucho a cuanto se halla en sus riberas, por sus frecuentes desbordamientos. Una antigua canción que cantan los chicos, aludiendo a estas circunstancias, dan al hecho una explicación cómica:

Darro tiene prometido

casarse con el Genil,

y le ha de llevar en dote

Plaza Nueva y Zacatín.

Los jardines, llamados cármenes, que tanto se han descrito en las poesías españolas y moriscas, están a la orilla de la carrera, subiendo por el lado de la fuente del Avellano.

La ciudad se divide en cuatro distritos: la Antequeruela, que ocupa la ladera de la montaña que corona la Alhambra; el Generalife, el Albaicín, inmensa fortaleza en tiempos pasados, que hoy yace despoblado y en ruinas, y Granada propiamente dicho, que se extiende en la llanura, alrededor de la catedral y, de la plaza de Bibarrambla, y que forma un barrio aparte.

Tal es, aproximadamente, el aspecto topográfico de Granada, que atraviesa el Darro y flanquea el Genil que riega la Alameda. Abrigada por Sierra Nevada, la ciudad yace a sus pies creyéndose tan cercana, la montaña, por la transparencia del aire, que casi parece que se puede tocar con la mano.

En realidad, todas las ilusiones formadas previamente quedan maltrechas al contemplar Granada. No puede uno darse cuenta de que han pasado trescientos o cuatrocientos años, y que, por lo tanto, aquel teatro de tantas acciones, románticas y caballerescas, ha sufrido grandes transformaciones. La gente que se encuentra uno, con su traje moderno, sombrero hongo y levita burguesa, da una impresión, desagradable, y nos parecen más cómicas, de lo que son, pues claro está que no puede exigirse que se sacrifiquen al color local y vayan por las calles con el albornoz moro del tiempo de Boabdil o con la férrea armadura de la época de Fernando e Isabel la Católica. En las ciudades españolas se advierte que sus habitantes presumen de no ser pintorescos, y se esfuerzan por dar pruebas de civilización, ostentando sus pantalones de trabilla. Temen pasar por atrasados, y cuando se alaba la belleza salvaje de su país parecen disculparse Por carecer de ferrocarriles y de fábricas de vapor. Un día, hablando yo de los encantos de Granada ante uno de estos ciudadanos, me respondió: «Es la ciudad mejor alumbrada de Andalucía. La que más faroles tiene. Es una lástima que no sean de gas».

Granada es alegre, animada, viva, pero carece de su antiguo esplendor. Las gentes que la habitan representan perfectamente su papel de ciudadanos de una gran población. Los coches son más bonitos que en Madrid, y también más numerosos. El carácter andaluz da un movimiento y una animación a las gentes que no se encuentran entre los graves paseantes castellanos, los cuales parecen más silenciosos que su misma sombra. Todo lo que decimos puede aplicarse, principalmente, a la partera del Darro, Zacatín, la Plaza Nueva, a la calle de Gomeles, que conduce a la Rambla, a la Plaza del Teatro, al Paseo y a las principales vías de la ciudad. El resto de ella está atravesado por infinidad de callejuelas, de tres o cuatro pies, de ancho, por las que no pueden pasar los coches, semejantes en todo a las calles moras de Argel. No hay en ellas más ruido que el que de vez en cuando hace la herradura de algún burro o mula al chocar con los guijarros del camino, al que arranca chispas, o el bordoneo monótono de una guitarra que suena en el fondo de un patio.

Los balcones se adornan con cortinas, tiestos de flores y arbustos; las parras cruzan sus ramas de una a otra ventana, desbordan las adelfas brillantes por encima de las tapias de los jardines, y vemos juegos extraños de luz y sombra semejante a los que reproducen los cuadros de Decamps en sus versiones de los pueblos turcos. Niños medio desnudos juegan en el arroyo. Los asnos van y vienen cargados de fardos y de madroños, dando a estas calles un carácter especial, que tiene su encanto en que lo imprevisto nos compensa muchas veces de la falta de regularidad.

Antes hemos hablado de los burgueses que visten a la francesa. Claro está que el pueblo no sigue en esto su ejemplo ni viste a la moda de París. Conserva su sombrero de alas anchas, adornados con borlas de seda, o al puntiagudo que luce su forma truncada con una ancha cinta, a manera, de turbante. La chaqueta de paño —las hay de todos los colores— lleva aplicaciones bordadas en diversos sitios, en los codos, en la bocamanga y en el cuello, cosa que recuerda vagamente las chaquetillas de los turcos; la faja es encarnada o amarilla; el pantalón se adorna con botones de, filigrana; las polainas son de cuero abiertas por un costado, dejando ver la pantorrilla, y en todo ello hay fantasía, color oropel y su recargamento de fruslerías que distinguen a esta provincia de todas las demás. Además, se ven muchos trajes de los que suelen vestir los cazadores, que son de pana verde o azul, adornados de agujetas; otros son de cuero de Córdoba. Lo elegante es llevar en la mano una varita o un bastón blanco que se bifurca en el extremo y en el que se apoya el individuo perezosamente cuando se detiene para hablar. Los majos rehuyen presentarse en público si no llevan su vara. Y el colmo de la elegancia para estos dandíes populares es llevar dos pañuelos de seda en los bolsillos de la chaqueta, cuyos extremos asoman un poco; una navaja atravesada en la faja, no por delante, sino por detrás, en la espalda, completa el característico atavío.

Este traje me entusiasmó tanto, que lo primero que hice fue encargarme uno. Me recomendaron a un tal D. Juan Zapata, hombre de gran reputación en la confección de estos vestidos, y que profesaba un odio a las levitas y a los gabanes tan grandes como el mío. Viendo en mí una persona que participaba de su gusto, no tuvo inconveniente en franquearse, lamentando amargamente la decadencia del traje. Recordó, con una tristeza en la que yo tomaba parte, los tiempos dichosos en que si un extranjero, vestido a la francesa, se hubiera atrevido a pasear por las calles, hubiera sido abucheado y acribillado a naranjazos; los toreros solían llevar entonces chaquetillas bordadas que valían más de quinientas pesetas, y los jóvenes de buena familia usaban adornos y agujetas de enorme precio: ¡Ay, señor; ahora ya, los trajes españoles no los compran mas que los ingleses!

Las mujeres tienen el buen gusto de continuar con ese tocado que se llama mantilla, y que es el mejor que puede encuadrar el rostro de una española; por la calle y a paseo van generalmente a pelo, con un clavel rojo en cada sien, envueltas en sus encajes negros, y, así se las ve pasar manejando su abanico con una gracia y una volubilidad, incomparable. En Granada apenas se ven sombreros de mujer. Ciertamente, las elegantes tienen en sus armarios alguno de esos adefesios de junquillo y floripondios rojos, que guardan para las grandes ocasiones. Pero, por fortuna, éstas no abundan y los sombreros de tan mal gusto no salen a la calle más, que en el día, del santo de la reina, o en las solemnes sesiones del Liceo. Quiera Dios que nuestras modas europeas no lleguen jamás a la ciudad de los cármenes y que nunca sea realidad la terrible amenaza que concretan estas palabras que vimos pintadas en negro a la entrada de un portal: Modista francesa.

La gente seria, tal vez creerá que todas estas cosas son frivolidades y, se burlarán de nuestras lamentaciones; pero nosotros creemos que los zapatos de charol y los impermeables no son, en verdad, las cosas que más contribuyan a la civilización, e incluso hacen a esta misma civilización desagradable. El artista, el filósofo, el poeta, tienen que lamentar el espectáculo de la desaparición de las formas y los colaires, y de la fusión y confusión de líneas y tonos en la uniformidad desesperante que invade al Universo, bajo no sabemos qué pretexto de eso que progreso. Cuando todo sea igual, viajar será inútil, y entonces, ¡oh, feliz casualidad!, será cuando estén en pleno auge los ferrocarriles.

¿Para qué marchar lejos a diez leguas por hora, para ver la misma calle de la Paz, iluminada con gas y llena de orondos burgueses? Yo creo que la voluntad de Dios no debió ser ésta cuando hizo a cada país de distinto modo; les dio vegetación diferente y pobló de razas diversas en conformación, idioma y fisonomía, los distintos países.

Para ir al paseo, se sigue la carretera del Darro y se atraviesa la Plaza del Teatro. En este lugar hay un monumento fúnebre a la memoria de Isidoro Máiquez, erigido por Julián Romea, Matilde Díez y otros actores. A esta, plaza enfrenta la fachada del Arsenal, edificio rococó, pintado de amarillo y rematado con estatuas de color gris sucio.

La Alameda de Granada es, sin duda, uno de los sitios más agradables del mundo; recibe el nombre, de Salón, extraño calificativo para un paseo. Está formado por una larga avenida con varias filas de árboles de un verde único en España, terminada en cada extremo por una fuente monumental, cuyas tazas se hallan sostenidas por dioses mitológicos. Labrados con una barbarie y extravagancia divertidísima. Estas fuentes vierten su agua en chorros anchos, que acaban evaporándose en una especie de lluvia fina y en húmedas neblinas, deliciosamente fresca. En las avenidas laterales corren arroyuelos con agua transparente y cristalina. Un gran jardín, lleno de surtidores, flores y plantas, rosales, mirtos y jazmines, toda la flora, en fin, que se produce en Granada ocupa el ancho espacio que existe entre el Salón y el Genil, y se extiende hasta el puente construido por el general Sebastiani en tiempo de la invasión francesa. El Genil baja de Sierra Nevada, a través de bosques de laureles de una belleza incomparable. El vidrio y el cristal son objetos demasiado opacos para establecer con ellos una comparación y materia muy densa para dar idea de la pureza de este agua, que poco antes se extendía en sábanas de plata sobre los picachos de Sierra Nevada. Parece un torrente de diamantes en fusión.

La hora del paseo es por la noche, entre las siete y las ocho, momento en que se reúnen en el salón las petimetras y los elegantes granadinos, Los coches van por la calzada, casi siempre vacíos, pues los españoles son muy aficionados a andar y, a pesar de su orgullo, suelen dignarse pasear a pie. Es encantador contemplar a estos grupitos, ver a estas señoras jóvenes y a las muchachas con mantilla ir y venir, con sus brazos al aire, flores naturales en la cabeza, calzadas con zapatos de raso y el abanico en la mano, espiadas a cierta distancia por sus amigos y sus pretendientes, ya que en España no se acostumbra a dar el brazo a las mujeres, como ya observamos en el Prado de Madrid. Esta costumbre de ir solas les da una elegancia, una libertad de movimiento y una soltura que nuestras mujeres no tienen, acostumbradas siempre a ir colgadas, de algún brazo. Son mujeres perfectamente aplomadas, como dicen los pintores. Claro está que esta costumbre de separación del hombre y la mujer se advierte en el influjo de Oriente. Un espectáculo del que no pueden formar idea las gentes del Norte es la Alameda de Granada a la puesta del sol. Sierra Nevada, cuyas cumbres se ven desde toda la ciudad, adquiere matices maravillosos. Sus peñascos, sus cimas, heridos por la luz, toman un color de rosa deslumbrador, fabuloso, idílico, de plata y nieve, con reflejos de ópalo, que harían turbios los colores más frescos de cualquier paleta; son tonalidades de nácar, diafanidades de rubí, venas de ágata y de venturina, capaces de ganar en la comparación a todas las joyas mágicas de Las mil y una noche. Los valles y los rincones de la Sierra, a donde los rayos del sol poniente no llegan, flotan en una nube de un azul semejante al del cielo y del mar, unas veces de lapislázuli y otras de zafiro. El efecto de este contraste de sombras y luces extraordinario da la impresión de que la montaña se ha cubierto de un inmenso hábito de seda transparente, bordado y constelado de plata. Los colores vivos van poco a poco transformándose en tinta violeta; la sombra invade la parte inferior de la montaña, la luz va retirándose hacia las cumbres, y cuando ya la llanura está sumida en la oscuridad, todavía la diadema de plata de la Sierra brilla en el cielo bajo la amorosa despedida de los rayos del sol.

Los paseantes dan a esta hora las últimas vueltas y por fin se dispersan; unos para ir a tomar sorbetes o agraz al café de D. Pedro Hurtado el que mejor hace sorbetes en Granada; otros para ir a la tertulia, donde se reúnen con sus amigos y conocidos.

Esta es la hora más alegre y pintoresca de Granada. Los puestos de los aguadores y horchateros, al aire libre, se iluminan con un sinnúmero de lámparas y farolillos; las hornacinas encendidas de las imágenes de la Virgen compiten en número y fulgor con las estrellas (lo que ya es decir), y si hay luna, se puede leer en la calle perfectamente la más diminuta escritura. La luz de la noche, en vez de ser azul, es dorada; no hay otra diferencia. Gracias a la amabilidad de la señora de la diligencia, que nos presentó a algunos amigos suyos, adquirimos algunos conocimientos en Granada y pudimos llevar una vida muy agradable. Imposible obtener una acogida más franca, más noble y más cordial. Al cabo de cinco o seis días se nos consideraba como íntimos, amigos, y según la costumbre española, nos llamaban por nuestro nombre de pila.; yo era en Granada D. Teófilo y mi compañero D. Eugenio y se nos concedía derecho para llamar por sus nombres —Carmen, Teresa, Gala, etc.— a las señoras y a las hijas de las casas donde éramos recibidos. Esta familiaridad va siempre acompañada de los modales más exquisitos y de la más afectuosa cortesía.

Unas veces a una casa y otras a otra, todas las noches asistíamos a alguna tertulia desde las ocho hasta las doce. La tertulia suele reunirse en el patio, rodeado de columnas de mármol y provisto su centro de un surtidor. Alrededor de la fuente, en el royo que la rodea, se colocan tiestos de flores y de arbustos, sobre cuyas hojas cae el rocío del surtidor. Seis u ocho quinqués colocados de trecho en trecho, en las paredes, iluminan el lugar; sofás y, sillas de paja o de mimbre amueblan las galerías —suenan guitarras, que van de mano en mano—; un piano ocupa un testero, y en el otro se colocan las mesas de juego.

Al entrar en el patio se saluda a los dueñas de la casa, quienes después de las cortesías habituales, suelen ofrecer una jícara de chocolate, que es de buen gusto rehusar, y un cigarrillo, que puede aceptarse. Cumplido este deber, puede hacer uno lo que quiera y marchar al sitio del patio donde se hallen las personas que más le atraigan. Los padres y las personas de edad juegan al tresillo; los jóvenes hablan con las muchachas, recitan los versos que se han escrito el día anterior y reciben los castigos y reproches a que se hayan hecho acreedores ante su dama, tales como haber mirado demasiado a un halcón prohibido, haber bailado con una prima bonita y otros excesos por el estilo. Si han sido buenos se les obsequia con la rosa que ellas han llevado todo el día o el clavel que ha estado prendido en el pecho o en la cabeza y se les responde con una mirada ardiente o una ligera presión de dedos, al apretón de manos que se las da al subir al balcón para escuchar la música militar.

El amor parece ser la ocupación única en Granada. En cuanto un, muchacho habla con una muchacha dos o tres veces se sospecha que son novios, y en seguida surgen mil frases de inocente burla, a propósito de la supuesta pasión. A veces ocurre que le llegan a inquietar a uno, porque establecen demasiado próxima la ceremonia conyugal.

Esta galantería es más aparente que real; no hay que hacerse muchas ilusiones, a pesar de las miradas lánguidas, de las conversaciones tiernas o apasionadas y de las palabras mimosas. Un francés a quien una mujer de sociedad dijera la cuarta parte de lo que una muchacha granadina dice, sin consecuencias, a uno de sus adoradores, creería que aquella misma noche había de sonar para él la hora encantada, en lo cual se engañaría por completo. Si se propasase lo más mínimo, sería llamado severamente al orden, o conminado a formular sus pretensiones seriamente ante los padres. Esta honesta libertad de lenguaje, tan alejada de las costumbres hipócritas de las naciones del Norte, es preferible, a mi parecer, a nuestras ocultaciones de palabra, que encierran un fondo material de grosería. En Granada el asedio a una mujer casada es algo verdaderamente insólito; en cambio se considera naturalísimo cortejar a una muchacha. En Francia ocurre lo contrario: nadie galantea a las señoritas, y por esto son frecuentemente desgraciados los matrimonios. En España un novio ve a su novia dos o tres veces al día, habla a solas con ella, la acompaña a paseo y vuelve a conversar de noche por el balcón o por la reja del piso bajo; así es natural que la conozca bien, sepa cuál es su carácter y no se lleve, como vulgarmente se dice, gato por liebre.

Una señora se sienta al piano y toca una música, generalmente de Bellini, que al parecer es el músico que más gusta a los españoles, o canta una romanza de Bretón de las Herreros, el autor de moda en Madrid. La reunión termina por un baile improvisado, donde no se baila, iay!, ni jota, ni fandango, mi boleros, pues estas danzas han quedado relegadas a los criados, los labriegos y los gitanos, sino contradanzas o rigodones, y a veces el vals. Sin embargo, una noche, a instancia nuestra, dos señoritas de la casa accedieron a bailar el bolero, pero antes ordenaron cerrar la puerta del patio y las ventanas, ordinariamente abiertas, para no ser acusadas de rancias y de personas de mal gusto.

He observado que a los españoles les molesta que se les hable de majos y manolas, de castañuelas, de frailes y de contrabandistas y de corridas de toros, aunque, en realidad, estas cosas tan nacionales, son las que verdaderamente prefieren. En seguida se preguntan, contrariados, si os parece cierto que no están tan adelantados en civilización como las demás naciones. Hasta este punto ha llegado a todas partes la manía de la imitación francesa e inglesa. Ni que decir, tiene que con esto sólo nos referimos a la clase que vive en las ciudades y que presume de culta. Al regresar a casa se ven por todas partes, en las ventanas, jóvenes enamorados embozados en sus capas que charlan con sus novias a través de la reja; a esto se le llama pelar la Pava. Estas conversaciones nocturnas se prolongan hasta las dos o las tres de la madrugada, lo cual no tiene nada de particular, porque los españoles se pasan durmiendo gran parte del día. En ocasiones sale a nuestro encuentro una serenata, compuesta de tres o cuatro músicos, y alguna vez se observa a un enamorado solo que, con el sombrero echado sobre los ojos y apoyando el pie en una piedra o en un poste, dedica una canción a su novia acompañándose de la guitarra.

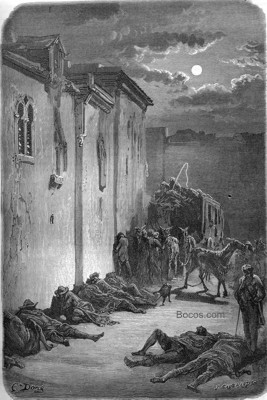

Si la noche es oscura hay que caminar con cuidado para no poner el pie sobre la tripa de algún honrado ciudadano que duerme en el suelo envuelto en su capa. En las noches de verano las escaleras del teatro están llenas de mendigos que no tienen otra alcoba; cada cual toma posesión de su puesto en un escalón y allí permanece durmiendo bajo el dosel del cielo, alumbrado por las estrellas, sin miedo a los insectos ni a las picaduras de los mosquitos por la dureza de su piel curtida, endurecida con el fuego del sol de Andalucía, y tan negra que parece de mulato.

Tal es la vida que puede observarse en Granada. Nosotros dedicábamos la mañana a vagar por la ciudad, pasear por la Alhambra o el Generalife, y en seguida a rendir una visita a las señoras en cuya casa habíamos pasado la velada anterior. La Alhambra nos apasionaba. No contentos con ir todos los días quisimos vivir en ella misma; no en las casas vecinas, que los ingleses suelen alquilar muy caras, sino en el mismo palacio. Gracias a nuestros amigos de Granada, y aunque no pudimos obtener un permiso oficial, se nos consintió realizar nuestra pretensión haciendo la vista gorda. Allí estuvimos cuatro días y cuatro noches que fueron sin género de duda, los más deliciosos de mi vida.

Para ir a la Alhambra es necesario pasar por la Plaza de Bibarrambla, donde el moro Gazul toreaba en otros tiempos, y cuyas casas, con sus balcones y sus miradores de madera, dan, al conjunto cierto aspecto de gallinero. Un ángulo de la plaza, cuyo centro forma un terrado rodeado de bancos de piedra, lo ocupa el mercado, donde los cambiantes y vendedores de loza, de pucheros, de sandías, de quincalla, de romances, de cuchillos y de otras pequeñas industrias van y vienen constantemente. El Zacatín, que conserva su nombre moro, une Bibarrambla con la Plaza Nueva. A esta plaza desembocan innumerables calles laterales, cubiertas con toldos de lona, donde se agita y vocea todo el comercio de la Alhambra. Aquí se ven las tiendas de los sombrereros, los sastres, los zapateros y los merceros, sin que se advierta en todo este comercio los refinamientos del lujo moderno. En Zacatín hay siempre mucha gente. A veces pasan por él estudiantes de Salamanca, que tocan diversos instrumentos, cantando canciones llenas de gracia y picardía; o bien bandas de gitanas, con sus faldas de franjas azules sembradas de estrellas y pañuelo amarillo y grandes collares de ámbar o de coral sobre el pecho. Con frecuencia se ven desfilar burros cargados con enormes cántaros, que conduce un campesino de la vega, tostado por el sol como un africano. Antes de seguir, debemos advertir a nuestros lectores que nuestras descripciones, de escrupulosa exactitud, les darán una idea seguramente menos espléndida de lo que ellos se hayan formado de lo que es la Alhambra. La imaginación hace ver a este palacio fortaleza de los antiguos reyes moros, como una superposición de terrazas, minaretes, perspectivas infinitas de columnas y exquisitos calados. En realidad no hay nada de esto. Por fuera no muestra más que grandes torres macizas, de color ladrillo, de tono oscuro, edificadas en distintas épocas de la dominación árabe; por dentro presenta una serie de salas y galerías que, aunque decoradas con extrema delicadeza, carecen de grandiosidad, Después de hacer esta observación, continuaremos nuestro relato. Pasada la Puerta de las granadas se entra en el recinto de la fortaleza, cuyo mando tiene un Gobernador especial. Hay dos caminos bordeados de árboles; nosotros entramos por el de la derecha, que es el que conduce a la fuente de Carlos V, el más corto y el más pintoresco. Algunos arroyos se deslizan velozmente en estrechos canales, en los que abundan pequeñas piedras, encargados de mantener la humedad al pie de los árboles, que son casi todos de algunas especies del Norte, cuya verdura produce un tono especialmente grato a dos pasos de África. El ruido del agua se mezcla con el constante cantar de millares y millares de grillos, cuya música no cesa jamás, para recordaros que, a pesar de la fresca apariencia del lugar, nos hallamos en un país meridional. Por todas partes brota el agua bajo el tronco de los árboles, a través de las grietas de los muros, en medio de los peñascos. Cuanto más calor hace más abundantes son los manantiales, puesto que proceden de la nieve que se derrite en lo alto. Esta mezcla de fuego y de agua hace un clima sin igual en el mundo, de la comarca de Granada. Un verdadero Paraíso Terrenal, por lo que, cuando estemos melancólicos y absortos podremos muy bien pensar en el dicho árabe: Piensa en Granada; al final del camino en cuesta perpetua, nos hallamos con la fuente monumental dedicada al Emperador Carlos V. Ostenta muchos lemas, escudos, águilas imperiales y medallones mitológicos de una riqueza abrumadora. Dos escudos con las armas de la casa de Mondéjar indican que D. Luis de Mendoza, marqués de aquel título, fue quien mandó construir el monumento en honor del César de las barbas rojas. Esta fuente se continúa por la rampa que conduce a la Puerta del Juicio, por la que se penetra en lo que es verdaderamente la Alhambra. La Puerta del Juicio fue edificada por el Rey Jusef Habul Hagiag. El nombre proviene de la costumbre de los árabes de hacer ejercitar sus justicias a la puerta de los palacios, lo cual tenía la ventaja de resultar ejemplar y solemne. Aparte de esto no dejaban pasar a nadie a los patios interiores, pues la máxima de Royer Collard, la vida privada debe reservarse entre muros, fue inventada muchos siglos antes y por el Oriente, tierra del sol y de la sabiduría. Más bien se trata de una torre que de una puerta. De una torre almenada, maciza de color anaranjado, que destaca sobre un cielo crudo y que tiene detrás de sí un abismo de vegetación y un precipicio, en el fondo del cual se halla la ciudad, y al fondo, a lo lejos, las grandes líneas de las montañas, matizadas de mil tonos, como pórfidos africanos. Esta puerta provee al palacio árabe de una entrada verdaderamente majestuosa.

En ella hay siempre un cuerpo de guardia. Los soldados, mal vestidos, duermen su siesta en los mismos lugares donde los Reyes, sentados en divanes de brocado de oro, con los dedos hundidos en su barba sedosa, escuchaban melancólicamente las peticiones de sus súbditos. Un altar, con una imagen de la Virgen allí colocado, parece exclusivamente puesto para santificar desde la misma entrada la antigua residencia de los infieles mahometanos. Apenas se franquea la puerta se llega a una amplia plaza, llamada de los Aljibes; en el centro de ella hay un pozo, cuyo brocal cubre una especie de cobertizo de madera. Por un cuarto pueden trasegarse vasos de agua fría como el hielo y de exquisito sabor. Esta glorieta la rodean, por un lado, la Torre Quebrada, la del Homenaje, la de la Annwía y la de la Vela, cuya campana anuncia las horas de la distribución del agua. El otro lado lo ocupa el palacio de Carlos V, magnífico monumento del Renacimiento, que en cualquier parte causaría maravilla, pero que aquí se maldice (cuando se piensa que ocupa una extensión tan grande como la misma Alhambra, que en parte fue destruida expresamente para encajar la pesada mole. Este palacio fue trazado por Alonso de Berruguete y constituye un espléndido trozo de arquitectura.

Se entra en la Alhambra por una galería situada en el ángulo del palacio de Carlos V, y después de algunos rodeos se llega a un patio muy grande, conocido por los nombres de Patio de los Arrayanes, de la Alberca o del Mezcuar, palabra árabe que significa baño de las mujeres. Al desembocar en este amplio espacio, lleno de luz, después de las oscuras galerías que se han pasado, se experimenta una sensación parecida a la que nos da el diorama. Diríase que por arte mágico hemos dado un salto de cuatro o cinco siglos atrás y nos encontramos en pleno Oriente. El tiempo, que en su marcha todo lo transforma, no ha variado absolutamente nada el aspecto de estos lugares, en los que no causaría la menor sorpresa que apareciese la Sultana, Cadena de corazones, o el moro Tarfe.

Pasando junto a la torre de Comares, cuyas almenas bermejas se recortan en la pureza azul del cielo, se llega a la llamada, Sala de Embajadores, que comunica con el Patio de los Arrayanes por una especie de antecámara, a la que se domina la Barca.

A cada vado de la puerta que conduce al salón de Embajadores, en las jambas del arco, revestida de azulejos, cuyos vivos colores guarnecen la parte inferior de las paredes, hay labrada, como hornacina de mármol blanco, dos oquedades esculpidas con gran delicadeza. Era el sitio donde los moros dejaban sus babuchas, como muestra de respeto, antes de entrar en el salón, de la misma manera que nosotros nos quitamos el sombrero en los sitios distinguidos.

El Salón de Embajadores, uno de los más espaciosos de la Alhambra, ocupa todo el interior de una torre; el techo es de madera de cedro, presenta toda esa serie de combinaciones matemáticas tan gustosas para los arquitectos árabes; hay una inmensa variedad de dibujos; las paredes, desaparecen bajo una red de arabescos tan apiñados, tan mezclados y tan superpuestos que sólo pueden compararse con un conjunto de encajes, colocados unos sobre otros. La arquitectura gótica, con sus calados de piedra, no son nada junto a estos. Sólo las aletas de los pescados, y esos menudos dibujos que horadan el papel en la industria moderna y con lo que vemos envolver los pasteles en las confiterías, nos pueden dar una idea aproximada. Toda la ornamentación se desarrolla en planos lisos, y apenas presenta relieve. Es como una tapicería ejecutada sobre el muro. El empleo de la escritura como motivo de decoración, resulta característico; claro está que los carteles árabes, con sus formas geométricas, se prestan para ello. Las inscripciones son siempre suras del Corán, o ditirambos a los príncipes que han edificado los salones. Estas escrituras se desarrollan a lo largo de los frisos, sobre las puertas, en los arcos de las ventanas, y suelen alternarse con guirnaldas floripondios y todas las exquisiteces de la caligrafía árabe.

Las inscripciones del Salón de Embajadores dicen: Gloria a Dios. Pujanza y riqueza a los creyentes; o son alabanzas a Abu Nazar, que si hubieses sido transportado vivo al cielo, habría oscurecido el brillo de las estrellas y de los astros; hipérbole que resulta en verdad demasiado oriental. Otros trozos están abrumados con elogios a Abu Abd Allah, sultán que habitó aquella parte del palacio. Los rótulos que hay sobre las ventanas son versos que cantan a la pureza de las aguas del estanque, a la frescura dé los bosques y al perfume de las flores que embellecen el patio que se ve desde el Salón de Embajadores, a través de las puertas y de las hileras de columnas de la galería. Una vez dicho todo esto, nos vemos obligados a ofrecer una desilusión más a nuestros lectores. Todas estas magnificencias no son de mármol ni de alabastro sirio sencillamente de yeso. Sin duda que esto contraría mucho el concepto del fastuoso lujo que la sola anunciación del nombre Alhambra despierta incluso en las imaginaciones más positivistas; pero ello es cierto a excepción de alguna columna de una sola pieza, de algunas baldosas del suelo, fuentes o excavaciones para dejar las babuchas. Por lo demás no hay mármoles en la construcción interior de la Alhambra, y lo mismo puede decirse respecto al Generalife. El pueblo árabe llegó a una gran perfección en el arte de modelar, cincelar y endurecer el yeso. Éste, en sus manos, adquiere la dureza del estuco sin tener su brillo antipático.

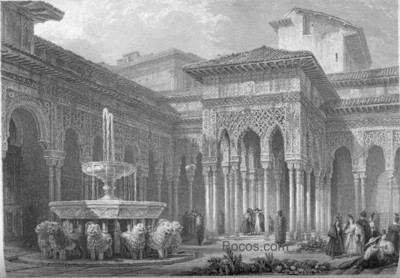

Atravesamos sin detenernos el jardín de Lindajara, que no es otra casa que un terreno inculto, lleno de escombros y de maleza, y entramos un instante en los baños de la sultana, revestidos de mosaicos y azulejos y afiligranados en bordados, de tal complicación que daría envidia a las madréporas. Una fuente ocupa el centro de la estancia; en el muro hay excavados unos aposentos a manera de dormitorios. Allí era donde Zobeida, o Collar de corazones, iba a tenderse sobre tapices de brocado de oro, después de haber saboreado la voluptuosidad de un baño oriental. Aún se ve, a unos quince pies de altura del suelo, los balconcillos donde se situaban los músicos y los cantantes. Estos baños son grandes recipientes de mármol de una sola pieza, colocados en pequeñas cámaras abovedadas que se alumbran por claraboyas caladas. No es necesario que citemos ni recorramos en una, descripción la Sala de los Secretos, donde por un fenómeno de acústica se recogen en un ángulo las palabras dichas en voz baja, o séase las tonterías que se murmuran en la esquina diagonalmente contraria; tampoco hablaremos de la Sala de las Ninfas; sobre cuya puerta hay un curioso bajorrelieve representando a Júpiter convertido en cisne, realizando el mito de Leda, con una audacia y libertad expresiva sorprendentes. Nos trasladaremos a la parte más curiosa y mejor conservada de la Alhambra: el Patio de los Leones.

El Patio de los Leones tiene ciento veinte pies de largo y setenta y tres de ancho; las galerías que le rodean no pasan de los veinte pies, están formadas por ciento veintiocho columnas de mármol blanco, asimétricamente colocadas de cuatro en cuatro y de tres en tres; los capiteles de estas columnas, exquisitamente trabajados, conservan trozos de oro y de pintura, y sostienen unas arcos de gran elegancia. Al entrar se encuentra en el lado más corto del paralelógramo la Sala del Tribunal, cuya bóveda presenta un monumento artístico de enorme valor y singularidad. Se trata de pinturas árabes, las únicas, seguramente, que han llegado hasta nuestros días. Una de ellas presenta el mismo Patio de los Leones, y en él algunos personajes que, dada la vejez de la pintura, no se distinguen claramente, y que parecen ocupados en un torneo. Otra pintura tiene por asunto una especie de diván, donde se agrupan los reyes moros de Granada, de los cuales aún se distinguen los blancos albornoces, las cabezas verdosas de boca roja y misteriosas pupilas negras. Por lo visto el precepto del Corán, que prohíbe la representación de seres animados, no siempre, se cumplía con los moros, aparte de que los doce leones de la fuente son ya prueba suficiente de que no se seguía el precepto.

A la izquierda, en medio de la galería, está la Sala de las dos Hermanas, que hace par con la de los Abencerrajes. Las paredes están cubiertas lo mismo que las del Salón de Embajadores, desde el suelo hasta la altura de la cabeza de un hombre, con alicatados de estuco, de una delicadeza y complicación increíbles. La parte baja ostenta una serie de azulejos de tonos verdes, negros y amarillos, que forman una franja de mosaicos sobre fondo blanco. El centro de la estancia está, como de costumbre, provisto de su surtidor, en el centro de un pequeño estanque. No describimos la Sala de los Abencerrajes, que es casi idéntica a la de las Dos Hermanas. Otra, semejante en estilo, existe en el Alcázar de Sevilla.

En cuanto al estanque de los leones goza de las poesías árabes de gran reputación, colmándola de elogios, que casi siempre recaen sobre estos soberbios animales, aunque en realidad los leones, producidos por la fantasía africana, se parecen muy poco a las auténticas fieras de la selva. En el pilón de la fuente de los leones fue donde cayeron las cabezas de los treinta y seis abencerrajes capturados en una celada por los Zegríes. Los demás abencerrajes habrían tenido el mismo fin a no ser por un paje que a riesgo de su vida corrió a prevenir a los que todavía no habían entrado en el palacio y a los que por lo tanto salvó la vida. En el fondo del pilón se ven, efectivamente, unas manchas rojizas, Indeleble acusación de las víctimas a la crueldad de sus verdugos. Por desgracia, los eruditos de hoy afirman que jamás existieron abencerrajes ni zegríes, Pero yo me atengo exclusivamente a las tradiciones populares y a la novela de Chateaubriand, y creo, sin duda alguna, que las manchas rojizas no son moho, sino sangre.

Habíamos establecido nosotros nuestra residencia particular en el Patio de los Leones. Allí llevamos dos colchones, que arrollábamos de día en cualquier rincón; y también poseíamos un cántaro de barro y algunas botellas de vino de Jerez puestas a refrescar en el agua de la fuente. Dormíamos en la Sala de las Dos Hermanas, o en la de los Abencerrajes, y no dejábamos de sentir cierta aprensión cuando por la noche veíamos por la claraboya de la bóveda cómo caían sobre el estanque y sobre el suelo, los blancos rayos de la luna, asombrados de mezclarse con la llama amarillenta de nuestra lámpara.

Recordaba los Cuentos de la Alhambra, tradiciones populares recopiladas por Wáshington Irvíng; las historias del Caballo sin cabeza y El fantasma, relatadas gravemente por el padre Echevarría y todo ello me parecía verosímil, sobre todo en cuanto apagábamos la luz. La verosimilitud de estas leyendas se hacía cada vez mayor por la noche, en medio de la oscuridad atravesada por reflejos inciertos que prestan a todos los objetos una apariencia fantástica. La duda es hija de la luz, la fe hija de la noche, y lo que a mí me sorprende es que Santo Tomás creyera en Cristo por el hecho de haber puesto su dedo en la llaga. Yo no aseguraría no haber visto a los abencerrajes paseándose por aquellas galerías a la luz de la luna, llevando su cabeza cortada debajo del brazo. Lo cierto es que la proyección de las columnas en la sombra tomaba formas diabólicamente sospechosas y la brisa al pasar bajo los arcos podía confundirse con la respiración humana. El Generalife está situado a poca distancia de la Alhambra en una altura de la misma montaña. Se llega á él por un camino hondo que cruza el barranco de los molinos, flanqueado de higueras, encinas, laureles y jaras, de una fuerza vegetal increíble. El piso es de tierra amarilla de una fecundidad extraordinaria. Este camino parece trazado en medio de un bosque virgen de América; tal es la cantidad de flores y hojas que lo obstruyen, y tal el perfume mareante que exhalan las plantas.

Al cuarto de hora de marcha se llega al Generalife, que no es otra cosa que una casa de campo de la Alhambra. Este edificio, como todas las construcciones orientales, visto por fuera no puede ser más sencillo: muros sin ventanas, en lo alto terraza con una galería de arcos, todo ello dando forma a un mirador moderno. Del Generalife propiamente dicho no quedan más que algunos arcos y algunas tapias con arabescos, hoy cubiertos por capas de cal que se renuevan con una estúpida manía de limpieza.

El verdadero encanto del Generalife son los jardines y el agua. A lo largo de todo el recinto marcha un canal de mármol, por el que se deslizan sus aguas rápidamente; líquido límpido y abundante que pasa una serie de arcos de follaje recortados de una manera extraña. En las orillas se ven naranjos y cipreses; al pie de uno de ellos de gran tamaño, según dice la leyenda, la favorita de Boabdil le probó una vez más al rey que las rejas y los cerrojos ofrecen escasa garantía para la virtud de las sultanas. El árbol es viejísimo y corpulento. Las aguas llegan a los jardines por una especie de rampa muy pendiente, a los lados de la cual se ven dos pretiles que sostienen hileras de tejas huecas; por las que los arroyos se precipitan bajo el cielo con un murmullo delicioso, que es lo más alegre del mundo. Por todas partes brotan surtidores, que en medio de un estanquillo elevan su lanza de cristal hasta el follaje espeso de los bosques llenos de laureles, cuyas ramas se entrecruzan espesamente. La montaña brilla por todas partes. A cada paso brota un manantial, y el murmullo constante del agua forma como una música que llega a arrebatar nuestros sentidos. Los árabes llevaron a su mayor progreso el arte del riego, si nos fijamos en sus obras hidráulicas, parecen dignas de una civilización más avanzada; a estas obras debe hoy Granada el ser el paraíso de España y de disfrutar de una eterna primavera en un ambiente africano.

Desde la terraza del Generalife se puede ver con detalle la configuración de la Alhambra: su recinto de torres rojas medio en ruinas y sus lienzos de murallas que suben y bajan siguiendo las ondulaciones del terreno.

Las laderas del monte que bajan al Darro y al barranco de los Molinos, desaparecen bajo un océano de vegetación. Es uno de los espectáculos más hermosos que se puede uno imaginar.

Al lado opuesto, como para hacer contraste con tanto verdor y frescura, se eleva una montaña desnuda, abrasada, hosca, de tonos de ocre y tierra de siena, que se llama la Silla del Moro, a causa de los vestigios de edificaciones que se conservan en su cima. Desde allí el rey Boabdil contemplaba a sus caballeros en los torneos de la Vega entre los caballeros cristianos. El recuerdo de los moros vive siempre en Granada. Da la impresión de que acaban de abandonar la ciudad, y a juzgar por lo que en ellos queda, es lástima que así haya ocurrido.

Y ahora que hemos terminado con la Alhambra y el Generalife, vamos a visitar el Sacro Monte, montaña donde se hallan las cuevas de los gitanos, que en Granada son numerosísimas. Este camino se encuentra subiendo al Albaicín, al que por uno de sus lados domina. La entrada a estas cavernas suelen estar deslumbrántemente blanqueadas. En el interior de ellas se aloja una familia salvaje; bullen los chicos con la piel más oscura que el tabaco y allí juegan desnudos, sin distinción de sexos, dentro o en el umbral, revolcándose en el polvo entre risas y gritos agudos. Estos, gitanos tienen, generalmente por oficio la herrería, el esquileo y son, sobre todo, chalanes. Guardan mil recetas para excitar y dar animación a las más viejas caballerías; un gitano habría hecho galopar a Rocinante y dar cabriolas al Rucio de Sancho. Ahora bien; el verdadero oficio del gitano es el de ladrón.

Las gitanas venden amuletos, dicen la buenaventura y practican todas esas extrañas industrias que son comunes a las mujeres de su raza. He visto muy pocas guapas, aunque sus rostros sean siempre típicos y de mucho carácter. Su tez curtida hace resaltar la limpidez de sus ojos orientales, cuyo ardor está templado por un no se qué de tristeza misteriosa. Algo de nostalgia de su Patria ausente y de su grandeza desaparecida. La boca, de labios gruesos muy rojos, asemeja a las bocas africanas. La frente es estrecha y la nariz tiene la forma habitual a los zíngaros de Valaquia y de Bohemia y, en general, de todos los hijos de este extremeño pueblo que, procedentes de Egipto, atravesó enigmáticamente la Edad Media, sin que hasta ahora se haya conseguido fijar su verdadera filiación. Las gitanas tienen un porte majestuoso, ademanes sueltos y sus bustos están perfectamente colocados sobre las caderas, a pesar de sus andrajos, su suciedad y su miseria. Parecen tener conciencia de la pureza de su raza. Los gitanos sólo se casan entre sí, y los hijos que procediesen de cruces extraños serían expulsados inexorablemente de la tribu. Los gitanos presumen de ser buenos católicos y castellanos de cepa; pero yo sospecho que tienen más de árabes, aunque ellos lo nieguen por su atavismo de miedo, a la ya desaparecida Inquisición.

El Sacro Monte que entierra las grutas de los mártires encontrados milagrosamente, no ofrece nada de particular. Es un convento con una iglesia como otra cualquiera, bajo la cual se hallan las criptas. Tampoco estas causan la menor impresión. Se trata de una serie laberíntica de galerías estrechas y enjabelgadas. En huecos previamente dispuestos se han erigido altares adornados con más devoción que gusto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario